痛心!近日,一位年仅15岁的高中生,只因轻信同学微信上的一条信息,就陷入了骗子精心设计的“公益返利活动”陷阱,结果导致其母亲银行卡内的46万元被一扫而空!

(诈骗聊天记录)

近期,骗子们利用人们的善良和信任,打着“公益”的幌子,编织出各种看似合理的返利、抽奖活动,实则背后隐藏着不可告人的骗局。

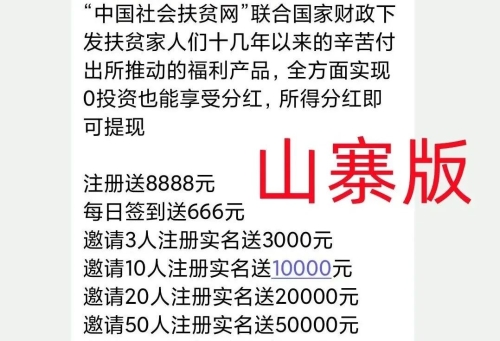

(“公益返利”骗局群聊广告)

诈骗套路解析

1. 诱导上钩

●伪装身份:诈骗分子往往通过盗用他人微信、QQ等社交账号,或者冒充公益组织、慈善机构的工作人员,向受害人发送虚假信息。

●虚假宣传:以“公益返利”、“捐赠返现”等名义,声称参与公益活动不仅能帮助他人,还能获得高额返利或奖励,诱骗受害人上钩。

2. 获取信任

●展示“正规性”:诈骗分子会伪造官方公文、证件、印章等,或者提供看似正规的公益基金会捐款账号,以增加受害人的信任度。

●小额返利:初期,诈骗分子可能会要求受害人捐赠小额本金,并及时给予返利,让受害人误以为活动真实有效。

3. 骗取信息

●要求提供敏感信息:在受害人放松警惕后,诈骗分子会逐步诱导其提供银行卡号、密码、验证码等敏感信息。

●下载虚假APP:有时,诈骗分子还会要求受害人下载指定的虚假APP,以便在APP内完成所谓的“捐赠返利”操作。

4. 实施诈骗

●大额转账:一旦获取了受害人的敏感信息,诈骗分子就会迅速将受害人银行卡内的资金转走,或者通过虚假APP进行大额消费。

●各种借口:在受害人发现资金异常后,诈骗分子会以各种理由推脱责任,如账号错误、操作失误等,甚至继续诱骗受害人继续转账。

我们郑重提醒所有年轻人

1. 警惕陌生信息:无论是来自同学、朋友还是陌生人的微信、短信,都要保持警惕,不轻易点击链接或提供个人信息。

2. 公益不返利:“公益不返利”是一个明确且重要的原则,公益返利就是诈骗。真正的公益活动是不会要求你提供银行卡信息或支付验证码的。遇到此类要求,请立即止步。

3. 保护个人信息:银行卡信息、密码、验证码等是个人财产的重要防线,绝不能轻易泄露给任何人。

4. 与家人沟通:遇到不确定的事情,及时与家人沟通,他们的经验和智慧可能会帮你识破骗局。